Sciences et téchnologies

Découvrez 15 choses que vous ne savez peut-être pas sur les rêves

- Le 2023-07-02

- Commentaires (0)

- Dans Sciences et téchnologies

En savoir plus : http://www.maxisciences.com/r%eave/les-15-choses-que-vous-ne-savez-probablement-pas-sur-les-reves_art33659.html

Copyright © Gentside Découverte

Tout le monde rêve, toutes les nuits, et pourtant, les rêves restent une chose très mystérieuse. Leur interprétation fait encore l'objet de nombreux débats, de même que les mécanismes qui en sont à l'origine.

Ils ont beau fasciner l'homme depuis des milliers d'années, ils sont encore totalement empreints de mystère. D'où viennent les rêves, ces phénomènes psychiques éprouvés pendant le sommeil ? Et à quoi servent-ils ? Pourquoi rêvons-nous ? S'ils se penchent sur le sujet depuis très longtemps, les scientifiques n'ont à l'heure actuelle, pas de réponses définitives à ces questions. Mais les recherches ont permis de faire des découvertes parfois étonnantes. Petit tour d'horizon de ces choses que vous ne savez peut-être pas sur les rêves.

15 - On commencerait à rêver avant même d'être né Selon certains scientifiques, les rêves n'apparaitraient pas à partir de la naissance mais bien avant. Bien qu'il ne soit pas possible de mesurer directement in utero l'activité cérébrale d'un fœtus, des scientifiques affirment être parvenus à découvrir que le fœtus traverse différents stades dans son sommeil et qu'il rêve également. Selon Edward Purzycki, un neurologue américain, les scientifiques auraient détecté des signes de rêves chez des fœtus âgés de 26 semaines.

14 - On rêve toutes les nuits et durant tout le sommeil Ce n'est plus un secret, notre sommeil se divise en plusieurs phases qui s'enchainent pour former des cycles. Si l'on parle souvent de rêves durant le sommeil paradoxal (ou sommeil REM pour "rapid eye movement"), en réalité, nous pouvons rêver durant toutes les phases de notre sommeil. Mais la durée des rêves s'allonge au fil de la nuit. Ainsi, c'est au cours de la phase de sommeil paradoxal, situé en fin de cycle, que les rêves sont les plus longs, les plus vivaces et surtout qu'on s'en souvient le mieux.

13 - Au cours de votre vie, vous ferez plus de 100.000 rêves Le nombre de cycles de sommeil au cours d'une nuit est généralement compris entre 4 et 7. Sachant que chaque nuit conduira à la naissance de plusieurs rêves, un individu fait plus de 100.000 rêves au cours de sa vie. Bien que leur durée varie, il est estimé qu'une personne âgée de 60 ans a déjà passé plus de 5 ans de sa vie à rêver.

12 - Vous vous souviendrez d'un rêve si vous vous réveillez pendant Pourquoi certaines personnes se souviennent-elles de leurs rêves alors que d'autres non ? Cette question a longtemps taraudé les chercheurs et ils semblent avoir trouvé un début de réponse. Une hypothèse suggère que le cerveau aurait besoin de se réveiller même une courte durée pour pouvoir encoder les informations du rêve. Dans une étude récemment menée, des scientifiques ont constaté que les "grands rêveurs", ceux qui mémorisent davantage leurs rêves, ont une activité cérébrale plus forte et un taux d'éveil plus élevé que les "petits rêveurs". C'est ce qui leur permettrait de mieux se souvenir de leurs songes. Selon une estimation, on oublierait près de 90% de nos rêves.

11 - Tout le monde rêve des mêmes choses D'après les études menées, certains thèmes reviendraient régulièrement dans les rêves et ce, quels que soient, la culture, le sexe ou l'âge des rêveurs. Un phénomène qui ne serait pas étonnant si l'on considère que tous les humains ont les mêmes peurs et anxiétés basiques. "Les choses dangereuses sont similaires, les rêves dangereux similaires. La peur de tomber, la peur d'être exposé, d'être vulnérable. La nudité, un rêve courant, est une affaire d'exposition", explique Edward Purzycki. Parmi les rêves désagréables fréquents, figurerait également le rêve d'infidélité, où le conjoint trompe le rêveur. Toutefois, le contenu des rêves de même que leur interprétation restent encore plein de mystères et sujets à de nombreux débats.

10 - Les jeunes enfants n'apparaissent pas dans leurs propres rêves Si les bébés et les jeunes enfants rêvent bien, des scientifiques affirment que ces derniers n'apparaitraient pas dans leurs rêves avant l'âge de 3 ans. C'est environ à cet âge-là qu'ils commenceraient à avoir conscience d'eux-mêmes et à visualiser leur présence dans leur environnement. Avant cela, les jeunes enfants rêveraient de choses variées mais sans jamais y apparaitre.

9 - Vous ne pouvez pas rêver d'un visage que vous n'avez jamais vu Si les rêves sont souvent associés à l'imagination, notre cerveau ne serait en réalité pas capable de réellement inventer des choses. Selon une étude, tous les visages ou personnes apparaissant dans nos rêves proviendraient ainsi de quelqu'un ou quelque chose que nous avons vu, un jour ou l'autre, dans la vraie vie. De la même façon, vous ne pourriez donc pas rêver d'une personne que vous n'avez jamais vue.

8 - Les hommes rêvent plus d'hommes Si certains thèmes semblent récurrents dans les rêves, il existe des différences entre les hommes et les femmes. Ainsi, les hommes auraient davantage tendance à rêver d'hommes : 70% des personnages impliqués dans leurs rêves seraient masculins. Les femmes elles, présenteraient des parts plus équitables : le pourcentage de personnages masculins et féminins se rapprocherait des 50%. Outre cette particularité, les rêves des hommes auraient tendance à être plus violents, à impliquer des personnes ou des environnements étrangers, quand ceux des femmes impliqueraient davantage des émotions positives et des personnes proches. De même, si les hommes rêveraient plus d'agressions physiques, les femmes elles, songeraient davantage à des agressions verbales. Néanmoins, ce sont là des tendances générales qui varient bien entendu d'un individu à l'autre.

7 - Les rêves des personnes aveugles sont différents Dans la mesure où les rêves dépendent aussi de notre perception du monde, il n'est pas si étonnant de savoir que ceux des personnes aveugles diffèrent de ceux des personnes voyantes. En effet, une étude danoise a permis de démontrer que les déficients visuels rapportent davantage de sensations physiques, impliquant l'ouïe, le goût et le toucher. Néanmoins, tout dépend s'ils sont nés avec leur déficience ou non. Les rêves des personnes nées aveugles ne comportent ainsi, généralement aucune impression visuelle.

6 - 12% de la population rêve en noir et blanc Bien que cela puisse étonner, tout le monde ne rêve pas en couleurs. Selon les estimations, environ 12% de la population ne rêverait qu'en noir et blanc et cette proportion aurait été encore plus importante par le passé. Des recherches menées au cours de la 1ère moitié du XXe siècle suggèrent qu'à cette époque, la majorité de la population rêvait en noir et blanc, avant que les rêves couleurs ne se fassent de plus en plus fréquents. L'origine de tout cela ? La télévision, selon une scientifique de l'Université de Dundee. En effet, la génération ayant connu la télévision en noir et blanc aurait davantage de rêves monochromes. Une découverte qui suggère l'impact important de la télévision et des films sur nos rêves.

5 - Arrêter de fumer peut favoriser les rêves angoissants L'état d'esprit d'une personne joue un rôle crucial dans les rêves et arrêter une habitude, comme fumer, aurait un réel impact durant le sommeil. Une étude publiée dans Journal of Abnormal Psychology a en effet démontré que les individus qui arrêtent de fumer ont tendance à connaitre des rêves angoissants à ce sujet. Parmi les sujets de l'étude, 30% avaient eu au moins un rêve où il fumait et dans la majorité des cas, cela leur faisait connaitre un sentiment de panique et de culpabilité. Avant d'arrêter de fumer, la majorité n'avait jamais connu de tels rêves.

4 - Rêver peut vous aider à apprendre Selon des études menées ces dernières années, rêver pourrait être un véritable coup de pouce pour apprendre. Des travaux ont montré que des sujets se souviendraient mieux d'une tâche récemment réalisée après avoir dormi et rêvé. Le sommeil et les rêves permettraient au cerveau, d'après les spécialistes, de trier les informations reçues et de les intégrer dans la mémoire à différents niveaux, améliorant ainsi les performances.

3 - Ronfler peut vous empêcher de rêver C'est une idée reçue qui circule sur le net : il serait impossible de ronfler et de rêver en même temps. Dans les faits, le phénomène est beaucoup plus subtil. En effet, les témoignages de ronfleurs suggèrent qu'ils sont tout à fait capables de rêver. Le ronflement est dû à la vibration des tissus de la gorge détendus par le sommeil. Celui-ci serait donc purement mécanique et ne perturberait pas ni le sommeil, ni les rêves qui sont des processus cérébraux. Toutefois, le ronflement peut être associé à des troubles comme l'apnée du sommeil. Elle se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration durant le sommeil. Ce dernier se retrouve alors fortement perturbé, avec potentiellement de sérieuses conséquences sur la santé. Les cycles de sommeil étant perturbés, la capacité à rêver peut également l'être. D'où un éventuel lien entre ronflement et absence de rêves.

2 - La réalité peut s'immiscer dans vos rêves Même pendant le sommeil, le cerveau est loin d'être complètement endormi. Au contraire, une partie reste en éveil et à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour. Il arrive ainsi que certains éléments de votre environnement extérieur s'immiscent dans vos rêves : par exemple, la sonnerie de votre réveil peut se transformer dans vos rêves par une sonnerie quelconque. C'est ce que les scientifiques appellent en anglais "dream incorporation".

1 - Contrôler ses rêves est possible Cette possibilité semble tout droit sortie d'un film de science-fiction à la Inception et pourtant, elle est bien réelle. Si la majorité d'entre nous n'a généralement pas conscience d'être en train de rêver, il est possible d'en avoir conscience, on parle alors de "rêves lucides". En étant conscient de leur état, certaines personnes deviendraient capables d'agir sur le scénario qui se déroule dans leur songe.

Publié par Émeline Ferard, le 02 novembre 2014

En savoir plus : http://www.maxisciences.com/r%eave/les-15-choses-que-vous-ne-savez-probablement-pas-sur-les-reves_art33659.html

Copyright © Gentside Découverte

En savoir plus : http://www.maxisciences.com/r%eave/les-15-choses-que-vous-ne-savez-probablement-pas-sur-les-reves_art33659.html

Copyright © Gentside Découverte

Pour quels métiers êtes-vous fait ?

- Le 2023-06-14

- Commentaires (0)

- Dans Sciences et téchnologies

Astronaute, danseuse étoile ou dresseur de tigres... Vos rêves d’enfant vous semblent peut être irréalistes, mais il est vrai que certains métiers pourront vous rendre plus heureux(se) que d'autres. Pourquoi et comment les connaître ? Réponse avec l'un des tests métiers les plus utilisés au monde.

Il ne suffit donc pas "d'être bon", d'avoir des aptitudes ou un don pour une discipline pour trouver le ou les métiers qui nous correspondent. Dans les années 60, le psychologue américain John Holland se rend compte que la personnalité joue aussi un rôle, ainsi que les centres d'intérêt c'est-à-dire l'attirance pour certains types d'activités. Il étudie la façon dont des centaines d'ex-soldats américains choisissent leur métier après l'armée... et élabore un test qui tient compte à la fois des aptitudes (ce que je sais faire), de la personnalité (ce que je suis) et des intérêts (ce que j'aime faire).

La typologie de Holland, ou test RIASEC, est toujours le plus utilisé en France et dans le monde par les orientateurs. Si Luc l'avait fait, il aurait repéré que ses intérêts le portaient plutôt vers des activités solitaires d'investigateur que vers un métier de transmission et de relation aux autres. Il aurait alors pu s'orienter vers la recherche mathématique ou l'expertise informatique.

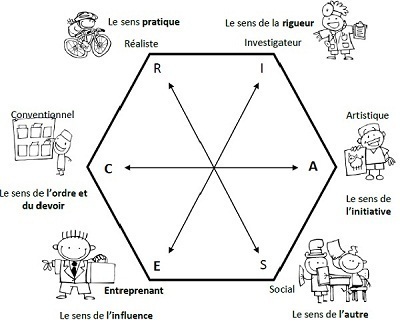

Six types d'intérêt professionnels

- Le type réaliste : Vous travaillez de façon ordonnée et systématique et avez une attirance pour le concret. Le réaliste aime aussi le plein air et a une bonne aisance manuelle ainsi que de bonnes capacités athlétiques. En savoir plus sur le type Réaliste (R)

- Le type investigateur : Vous êtes guidé par le besoin de comprendre et aimez résoudre des problèmes à l'aide de connaisssances théoriques. L'investigateur aime apprendre, observer et possède un bon sens critique. En savoir plus sur le type Investigateur (I)

- Le type artistique : Très axé sur la liberté, l'originalité, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. L'artiste est intuitif, indépendant et non conformiste. Il n'aime pas les contextes rigides et les règles. En savoir plus sur le type Artistique (A)

- Le type social : Vous appréciez le contact avec les autres et vous échangez facilement. Vous aimez écouter et aider les autres. En savoir plus sur le type social (S)

- Le type entrepreneur : Vous avez l'âme d'un leader enthousiaste doté d'un forte capacité de décision. L'entrepreneur est plein d'audace et d'efficacité mais aime également être reconnu. Il a une certaine attirance pour le pouvoir et le goût de la prise de risque. En savoir plus sur le type entrepreneur (E)

- Le type conventionnel : Vous êtes fficace dans des activités précises, méthodiques et qui demandent de l'exactitude. Très rationnel, ce méthodique aime les activités de rangement, de classement et se révèle être discret et perfectionniste. En savoir sur le type conventionnel (C)

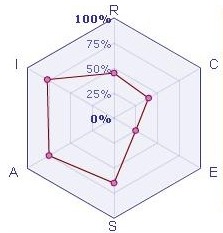

Votre profil RIASEC : le tiercé des types les plus forts

Toute personne conjugue en effet plusieurs types en proportion diverses : c'est le tiercé des trois types les plus forts chez vous qui est significatif. Le profil ci-contre est Investigateur, Artiste et Social. Amélie, elle, a un profil d'abord Social, mais également Artistique et Entreprenant. Sa personnalité la pousse à s'intéresser au bien-être des autres et à les aider. Ses intérêts lui font apprécier le travail en équipe et ses qualités d'écoute lui permettent de s'adapter à des environnements professionnels différents.

Le test lui ouvre plusieurs pistes de métiers : par exemple professeur, conseiller, éducateur, formateur ou encore psychologue mais à condition de pouvoir travailler en équipe.

Un bon outil pour une première orientation…

Le test RIASEC peut également conforter une attirance. "Il est intéressant de l’utiliser à l’envers. Lorsqu'une idée de métier vous plaît et semble vous convenir, il est possible de revenir à son profil professionnel pour voir si il entre dans vos principales caractéristiques", ajoute Emmanuel Loevenbruck. Par exemple, vous avez un coup de foudre pour le métier d'infirmière ? Vérifiez que le type "social "est l'une des dominantes de votre profil.

Mais pas une réponse miracle

C'est pourquoi nous vous déconseillons les tests qui vous proposent au final une liste précise de métiers.

Si vous souhaitez faire un test en ligne, privilégiez un outil plus élaboré comme le test Atout-Métier de notre partenaire Central Test. Il vous fournit votre profil RIASEC mais aussi un bilan détaillé de vos intérêts professionnels, une comparaison par rapport à une population de référence, une synthèse de vos points forts et de vos points faibles, et plutôt que de vous donner une liste de métiers il vous indique si votre profil est en adéquation avec 80 groupes de professions représentant plus de 900 métiers...

Les autres outils pour trouver votre voie

Tout test n'est en réalité qu'un indice qui doit vous aider à mieux vous connaître. Vous pouvez aussi y ajouter vos facteurs de motivation, sans oublier aussi de tirer leçon de vos stages et de vos expériences professionnelles. Pourquoi vous êtes-vous épanoui dans ce stage ? Qu'avez-vous aimé ? Dans quelles situations êtes-vous à l'aise ? Ou au contraire, quand êtes-vous en difficulté ? Posez-vous ses questions régulièrement.

Pour faire le point, il peut être très utile de discuter avec quelqu'un : conseiller d'orientation, famille, professeurs... Mais là encore, n'attendez pas que votre interlocuteur vous dise "quel métier vous devez faire"... car personne ne pourra vivre et travailler à votre place !

http://www.reussirmavie.net/Pour-quels-metiers-etes-vous-fait_a1524.html

Anxiété :comment se faire une détox du cerveau

- Le 2023-04-28

- Commentaires (0)

- Dans Sciences et téchnologies

On parle beaucoup de détox en minceur pour purifier son organisme et chasser les toxines. Mais le cerveau aussi a parfois besoin de nettoyer le négatif pour se remplir d'énergie positive. En ce début d'année, une "diète" émotionnelle s'impose. Mode d'emploi.

On limite les informations anxiogènes

A moins de vivre retirée en ermite dans une forêt des Landes (et encore), il est bien difficile (surtout en ce moment) d'être sourd à l'actualité dramatique des derniers jours. Mais à force, le suivi de ce flux d'informations sur les réseaux sociaux et les chaînes en continu peut faire tomber notre moral au niveau des nappes phréatiques. Si vous sentez que ces sources d'information "pompent" trop votre énergie, il est peut-être temps de réduire votre temps d'exposition. Cette mini-diète médiatique doit vous permettre de vous ressourcer en bonnes ondes, pour repartir éventuellement vers une consommation médiatique plus raisonnée.

On s'éloigne des relations toxiques

Ce nettoyage émotionnel passe aussi par une mise à distance des relations toxiques. Vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui vous sapent l'ambiance à chaque fois que vous les voyez. Cela peut-être une collègue qui joue les Cassandre dès que vous la croisez, ou ce voisin qui passe son temps à geindre, ou cette connaissance qui raconte ses malheurs dès que vous la voyez. Fuyez-les !

On diminue les activités chronophages et improductives

On a toutes des habitudes que l'on répète inlassablement sans s'en rendre compte et qui ne nous apportent au final aucun réconfort ou aucun intérêt, en dehors celui de nous gaspiller du temps et de l'énergie. La liste d'exemples est infinie : consulter sa boite mail toutes les deux minutes, regarder son portable pour voir si on a un message 50 fois par jour, jouer à Candy crush ou autres jeux en ligne aussi addictifs que le sucre...

Une fois que vous avez fait le point sur ces fâcheuses manies, ne reste plus qu'à tenter de vous en défaire en les remplaçant pas d'autres, beaucoup plus épanouissantes.

On se nourrit en bonnes ondes

Après avoir fait le tri entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous coûte beaucoup, on dresse une liste des petites choses du quotidien qu'on aime faire ou qu'on aimerait faire : lire une bande-dessinée, regarder une comédie, faire un soin en institut, écouter de la musique entraînante, faire du coloriage, boire un thé avec ses copines... On se ménage du temps pour profiter de ces plaisirs et on cultive ainsi dans son cerveau un jardin d'inspirations et de pensées positives.

http://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/detente/antistress/anxiete-on-se-fait-une-detox-du-cerveau-75325

Pourquoi pleure-t-on lorsque l'on est très heureux ?

- Le 2023-02-15

- Commentaires (0)

- Dans Sciences et téchnologies

Selon Oriana Aragon, pleurer après une émotion positive très forte permet de restaurer l'équilibre émotionnel. La scientifique et son équipe, issus de l'université de Yale, ont réalisé une expérience dont les résultats seront très prochainement publiés dans la revue Psychological Science.

Afin de vérifier cette hypothèse, l'équipe scientifique a demandé aux participants à l'étude de visionner une série de photos de bébés dont certains avaient des traits plus infantiles que d'autres (un visage plus rond et des yeux plus grands notamment). Leurs réactions ont ensuite été mesurées et mises en parallèle avec le degré d'infantilité des nourrissons.

Alors que les enfants qui paraissaient les plus infantiles ont suscité des réactions d'attention plus importantes, ils ont également provoqué des réactions « d'agression » plus grandes. Les participants ont en effet manifesté un besoin de les protéger et de s'en occuper, et dans le même temps de leur pincer les joues et de les « manger tout cru ».

Pour les chercheurs, ces situations de « dimorphisme d'expression », dans lesquelles un événement positif est accompagné d'une réaction émotionnelle négative permettrait de réguler les émotions positives très fortes et donc de retrouver un équilibre émotionnel plus rapidement. Et en effet, ils ont constaté que les personnes qui présentaient ce type d'expression montraient une diminution plus importante des émotions positives cinq minutes après avoir visionné les images.

A l'inverse, ce type de comportement pourrait également expliquer les situations où l'on « rit jaune », dans lesquelles un rire ou un sourire fait suite à une émotion négative.

http://www.happyneuron.fr/actualite-scientifique/pourquoi-pleure-t-on-lorsque-l-on-est-tres-heureux

Comment apaiser les tensions entre parents et enfants

- Le 2022-09-30

- Commentaires (0)

- Dans Sciences et téchnologies

Les relations sont souvent conflictuelles au moment de l’adolescence. Rares sont les familles qui échappent à ce constat. Parfois le climat s’est tellement dégradé qu’on assiste à un réel blocage. Chacun restant sur ses positions. La communication devient de plus en plus difficile. L’incompréhension est presque totale.

|

Il reste toutefois une piste intéressante à explorer : la rédaction d’un contrat entre parents et enfants. Le contrat est un outil puissant qui présente bien des avantages s’il est suffisamment réfléchi et discuté avant sa rédaction par les deux parties. ;;;;• La concertation et la négociation Avant de se lancer dans la rédaction d’un contrat, il faut s’entendre sur les points qui seront mentionnés et les engagements que chacun est prêt réellement à consentir. En rétablissant la confiance, chacun pourra s’engager un peu plus. Petit à petit, on observera de réels progrès. ;;;;;• La rédaction du contrat Quelques règles s’imposent en matière de rédaction de contrat dès lors qu’il s’agit de définir les engagements des uns et des autres : 1. La description du point abordé doit être précise et concrète Ainsi on retiendra que pour être efficace un contrat devra être concret, limité dans le temps, positif, réaliste et court. ;;;;;• Le processus Bien souvent la situation de départ entre parents et enfants est confuse, tendue et conflictuelle.

· Passer de l’incompréhension totale à un début de compréhension ;;;;;• L’heure du bilan Etablir un contrat c’est impérativement en définir clairement la durée d’application et savoir très précisément quand aura lieu l’heure du bilan. Attention également à garder en mémoire ce principe : Plus la durée est raisonnablement courte, plus son efficacité sera grande. Ne pas oublier que les enfants ont tendance à se décourager rapidement

Dossier : Béatrice VICHERAT http://apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/article.php?cat_num_sel=&numtxt=673

|

1. Par Mehdi El le 2025-04-10

Bon travail Merci

2. Par wassim le 2024-02-26

tres bien

3. Par fistone le 2023-07-09

Bon courage

4. Par mouna el achgar le 2023-07-09

je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...

5. Par Salwa le 2023-03-18

Merci

6. Par Rbandez le 2022-11-19

Trés Bon resumé

7. Par Rbandez le 2022-11-19

Trés Bon resumé

8. Par El otmani le 2022-11-01

Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...