Blog

La formation de la mémoire à long terme

- Le 2025-05-05

- Commentaires (0)

- Dans Quand ça ne marche pas à l'école

La meilleure période pour mémoriser se situe avant trente ans. En effet les capacités de concentration sont meilleures. Un lycéen peut par exemple apprendre ses cours tout en écoutantde la musique alors qu'une personne de plus de quarante ans aura besoin d'un peu plus de silence, de concentration.

L'âge n'est pas le seul facteur à entrer dans ce système, la mémorisation dépend du sexe et même de nos gènes. Sachez par exemple que les femmes ont une meilleure mémoire lorsque le langage entre en jeu. Les hommes seraient plus efficaces pour retenir une vision spatiale des choses. L'éducation et le métier qui sont exercés vont conditionner également les capacités de mémoire. Mais la mémoire s'entretient et se travaille ! Et cela commence tout petit à l'école primaire avec la répétition d'un poème.

La formation de la mémoire à long terme se fait en plusieurs étapes.

Le moindre dysfonctionnement de l'un de ces processus est susceptible d'induire un trouble mnésique spécifique. C'est la raison pour laquelle notre mémoire est si fragile.

![]() 0.2 seconde Attention

0.2 seconde Attention

Le cerveau ne peut absorber qu'une quantité limitée de données sensorielles à la fois. Il peut soit capter un échantillon de différents éléments simultanément, soit se concentrer sur un fait unique et en extraire beaucoup d'informations. L'attention incite les neurones qui enregistrent l'évènement à s'activer plus souvent, ce qui rend l'expérience plus intense et augmente les chances que l'évènement soit encodé comme un souvenir.

Se concentrer sur un évènement aide à s'en souvenir, un peu comme une photo instantanée.

![]() 0.25 seconde Emotion

0.25 seconde Emotion

Les expériences fortes en émotions, comme la naissance d'un enfant, ont plus de chances d'êtres mémorisées car l'émotion accroît l'attention. Les informations émotionnelles venant d'un stimulus passent par une voie inconsciente qui conduit à l'amygdale, induisant ainsi une réponse émotionnelle avant même que nous soyons conscients que nous réagissons. Certains faits traumatisants sont stockés en permanence dans l'amygdale.

Les interactions personnelles captent l'attention et ont plus de chance d'être stockés.

L'amygdale maintient les expériences émotionnelles "vivantes" en les repassant en boucle, ce qui contribue à les encoder comme souvenirs.

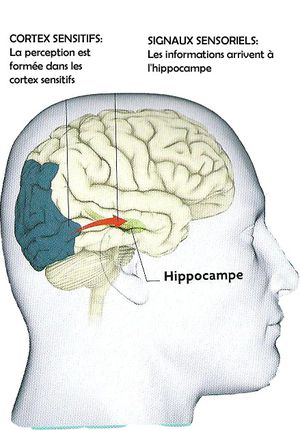

![]() 0.2 - 0.5 seconde Sensation

0.2 - 0.5 seconde Sensation

La plupart des souvenirs sont issus d'évènements incluant des expériences visuelles, auditives et plus généralement sensorielles. Plus les sensations sont intenses, plus elles sont susceptibles d'être mémorisées. La partie "sensations" des souvenirs épisodiques peut ensuite être oubliée, cédant la place à des informations factuelles. Ainsi, notre première expérience visuelle de la tour Eiffel peut être réduite à la simple apparence de la tour. Lorsque la tour est évoquée, une image"fantôme" codée dans l'aire visuelle est produite.

Les perceptions sensorielles comme le goût, la vue ou l'odorat sont la matière première des souvenirs.

![]() 0.5 seconde-10 minutes Mémoire de travail

0.5 seconde-10 minutes Mémoire de travail

Il semble que la mémoire de travail implique deux circuits neuronaux (les différents types de mémoire) dans lesquels les informations sont stockées aussi longtemps que nécessaire.

Le premier circuit concerne les informations visuospatiales, le deuxième les données auditives. Ces circuits englobent les cortex sensitifs dans lesquels les expériences sont enregistrées et les lobes frontaux où elles sont stockées consciemment. Le flux d'information à l'intérieur et autour de ces circuits est contrôlé par les neurones du cortex préfrontal.

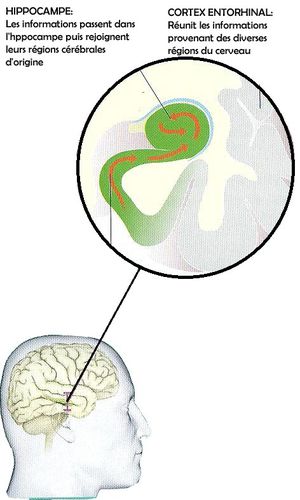

![]() 10 minutes - deux ans Traitement par l'hippocampe

10 minutes - deux ans Traitement par l'hippocampe

Les expériences vraiment frappantes quittent la mémoire de travail pour rejoindre l'hippocampe où elles sont traitées. Les neurones hippocampiques codent ces informations en permanence suivantun processus appelé potentialisation à long terme (augmentation importante et durable de l'efficacité synaptique). L'hippocampe convertit les souvenirs à court terme en souvenirs susceptibles d'être présents à vie. Les données essentielles sont ensuite transmises aux régions du cerveau où elles ont d'abord été enregistrées.

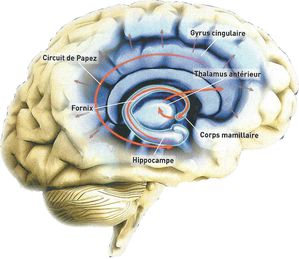

![]() Après deux ans Consolidation

Après deux ans Consolidation

Un souvenir a besoin d'environ deux années pour être consolidé, mais il peut quand même être transformé ou perdu par la suite. Lors de cette période, l'hippocampe joue un rôle central. Ce dernier est intégré dans un circuit neuronale dit de "Papez" (en référence à l'anatomiste James Papez qui l'a décrit, en 1937), un vrai travail de bibliothécaire. En passant par le corps mamillaire et le thalamus, l'information reçoit d'abord l'étiquette qui la date. Phase suivante, un petit tour par le gyrus cingulaire, l'information y est cataloguée, rapprochée des connaissances de même nature déjà acquises. Dernière étape, retour dans l'hippocampe où les données seront stockées.

http://lamemoirehumaine.over-blog.fr/article-la-formation-de-la-memoire-a-long-terme-63677889.html

Synchronisation des ondes cérébrales pour favoriser l'apprentissage, la relaxation et la créativité

- Le 2026-01-25

- Commentaires (0)

- Dans Divers

Qu'est ce que la synchrothérapie ?

Le cerveau est certes un territoire énigmatique, mais depuis une cinquantaine d'années, la science a élucidé certains de ses mystères. Aujourd'hui, on utilise non seulement des produits pharmaceutiques pour intervenir dans sa chimie, mais aussi diverses technologies pour en modifier les mécanismes physiques. Ainsi, simplement en écoutant des enregistrements conçus à cet effet ou à l’aide de petits appareils émettant des signaux lumineux, semblables à des stroboscopes, on peut accélérer ou ralentir les ondes cérébrales ou encore synchroniser les ondes de l'hémisphère droit avec celles de l'hémisphère gauche.

Les effets recherchés sont variés et pas toujours orthodoxes sur le plan scientifique : améliorer le sommeil ou les fonctions immunitaires, surmonter la timidité, apprendre en accéléré, développer la créativité, mais aussi atteindre ce qu'on appelle des états « non ordinaires » de conscience - notamment pour faire des rêves éveillés ou des voyages hors du corps. Précisons que non ordinaire ne veut pas dire artificiel, mais qu'il s'agit plutôt d'états peu courants - on pourrait dire exigeant une disponibilité peu compatible avec notre mode de vie habituel.

Les ondes cérébrales

Dans les différentes zones du cerveau, l'influx nerveux fonctionne en relative cohérence et de façon rythmique : les neurones s'activent ensemble (plus ou moins), comme une pulsation, puis se calment, puis s'activent de nouveau. Grâce à de petites électrodes placées sur le cuir chevelu et reliées à un appareil appelé électroencéphalographe (EEG, inventé en 1929), le rythme de ces pulsations peut se traduire en forme d’ondes.

L'intensité de l'activité cérébrale se manifeste par la fréquence de ces ondes. On les calcule en hertz (Hz) - un hertz égalant une ondulation par seconde. Si le graphique enregistré par l'EEG est plat, c'est qu'il n'y a pas d'activité cérébrale. Quant aux ondes générées par un cerveau actif, on les divise en 4 ou 5 fourchettes, dont les appellations viennent du grec ancien :

- Ondes delta : de 0,5 à 4 Hz, celles du sommeil profond, sans rêves.

- Ondes thêta : de 4 à 7 Hz, celles de la relaxation profonde, en plein éveil, atteinte notamment par les méditants expérimentés.

- Ondes alpha : de 8 à 13 Hz, celles de la relaxation légère et de l'éveil calme.

- Ondes bêta : 14 Hz et plus, celles des activités courantes. Étrangement, les ondes cérébrales passent au bêta pendant les courtes périodes de sommeil avec rêve (sommeil paradoxal), comme si les activités du rêve étaient des activités « courantes ».

- Il arrive aussi qu'on parle d'ondes gamma qui se situeraient au-dessus de 30 ou 35 Hz et qui témoigneraient d'une grande activité cérébrale, comme pendant les processus créatifs ou de résolutions de problèmes. (Ne pas confondre avec les rayons gamma, émis par le noyau des atomes.)

Mentionnons par ailleurs que le cerveau est divisé en deux hémisphères, puis en plusieurs aires, chacune ayant une fonction importante : aires du langage, de la sensibilité corporelle, de l'émotion, etc. En ce qui concerne les hémisphères, on sait qu'ils fonctionnent le plus souvent dans une relative indépendance, et que le gauche, généralement dominant, est le siège de la logique et du rationnel, tandis que le droit est celui de la créativité.

La fréquence des ondes cérébrales varie donc selon le type d'activités dans lequel on est engagé, mais les individus non entraînés ont relativement peu de contrôle sur celles-ci. Trop de stress, par exemple, et le système nerveux n'accepte pas de se détendre : les ondes cérébrales continuent alors de se maintenir dans la fourchette bêta et il est impossible de trouver le sommeil...

D'autre part, on avance que les meilleures ressources mentales pour la créativité et la résolution de problèmes se situeraient dans la fourchette des ondes thêta, auxquelles, malheureusement, on n'accède pas facilement.

Quand le cerveau prend le rythme

Plusieurs phénomènes extérieurs peuvent influencer le rythme des ondes cérébrales. La science a découvert que c'est généralement un effet de résonance qui est en cause, comme lorsqu’une note jouée au piano fait vibrer à l'unisson une corde de guitare. Le battement régulier des tambours de même que le chant grégorien ou des activités physiques rythmées comme la marche procurent, à la longue, cet effet. Désormais, la technologie moderne permet d'atteindre ces résultats en un rien de temps.

En effet, certains types de pulsations sonores émises directement dans les oreilles peuvent induire, accélérer ou ralentir la fréquence des ondes en fonction du résultat recherché. Pour améliorer la qualité de détente et favoriser le sommeil, par exemple, on « invite » le cerveau à ralentir le rythme de ses ondes, qui pourraient graduellement passer de 14 à 4 Hz. On peut aussi améliorer la cohérence de l'influx nerveux des neurones, ce qui se traduit sur l'EEG par des ondes d’une plus grande amplitude.

Toutes sortes de compagnies produisent des disques de musique jouant sur ce principe de résonance, généralement avec des fréquences de 3 à 8 Hz, pour favoriser l'apprentissage et surtout la détente. On y combine parfois des injonctions parlées capables d'induction hypnotique — pour arrêter de fumer, par exemple. Une compagnie a même donné le nom « d'audiocaments » (marque déposée) à des produits de ce genre1.

S'agit-il de messages subliminaux? En principe, non. D'ailleurs, les entreprises inscrivent généralement une note sur leurs produits pour déclarer que ceux-ci ne contiennent aucun message subliminal pouvant représenter un viol psychologique. Certaines personnes s'inquiètent quand même2.

Une technologie au service des deux hémisphères

Modifier le rythme des ondes cérébrales, c'est une chose, mais faire adopter le même rythme par les 2 hémisphères du cerveau, c'est un pas de plus, semble-t-il. La théorie veut que plus les hémisphères fonctionnent au même rythme, plus grand est le bien-être. On croit même qu’un fonctionnement « intégré » des 2 hémisphères favorise de meilleures performances mentales et intellectuelles, puisque la logique (cerveau gauche) et la créativité (cerveau droit) agissent alors en synergie.

Un moyen d'y arriver a été découvert en 1973 par le Dr Gerald Oster, à l'École de médecine du Mont Sinaï, à New York : cela s'appelle les « battements binauraux » (qui concernent les deux oreilles). Lorsque, avec des écouteurs, on fait entendre une fréquence différente à chaque oreille, le cerveau adopte le rythme de la différence entre les 2 fréquences : si l'oreille gauche reçoit une fréquence de 210 Hz et la droite, de 200 Hz, les neurones des 2 hémisphères du cerveau adopteront une activité de 10 Hz, la fréquence différentielle. On appelle ce mécanisme la « réponse d'adoption de la fréquence ».

Apparemment, on ne peut pas jouer ainsi avec n'importe quelles fréquences, mais les chercheurs de l'Institut Monroe3, l'entreprise la plus active dans le domaine de la technologie de la synchronisation cérébrale, disent avoir découvert une cinquantaine de combinaisons dont les effets sur le cerveau seraient particulièrement bénéfiques. Robert Monroe, aujourd'hui décédé, a fait breveter ce procédé en 1975 et a conçu une série d'outils connus sous le nom de Hemi-Sync. Les plus simples sont des enregistrements sonores dans lesquels les signaux hertziens sont camouflés sous divers sons plus ou moins musicaux. On retrouve également des appareils plus complexes combinant ondes sonores et impulsions visuelles.

Pour faciliter le sommeil, par exemple, la fréquence différentielle des battements binauraux évolue lentement de 8 Hz à 2 Hz, favorisant donc le passage, en 40 minutes, d'un état de relaxation léger (8 Hz) à un état de transe profonde (2 Hz).

L'Institut Monroe affirme sur son site que ses produits sont susceptibles de faire « se concentrer les ressources du cerveau, de l'esprit et du corps pour atteindre divers buts », entre autres :4

- activer un processus de croissance émotionnelle (développer l'estime de soi, éliminer l'autosabotage, etc.);

- améliorer la détente et le sommeil;

- augmenter la productivité et la performance mentale;

- susciter des expériences transcendantes (faciliter la méditation, donner accès à l’intuition, etc.);

- apporter un soutien pendant la grossesse et l'accouchement.

Mis à part ceux de l’Institut Monroe, de nombreux autres produits sont offerts sur le marché, surtout pour favoriser la relaxation et la créativité. La synchronisation des ondes cérébrales est également utilisée dans le domaine de la motivation, tant pour les gens d'affaires et les sportifs, que pour ceux voulant atteindre des objectifs personnels. On parle d'ailleurs d'« entraînement mental » et de « neurodynamique ».

http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=synchrotherapie_th

L’optimisme : une des clefs de la longévité ?

- Le 2026-01-25

- Commentaires (0)

- Dans Divers

L’optimisme : une des clefs de la longévité ?

Si vous faites partie de celles et ceux qui ont plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, plutôt qu’à moitié plein, la lecture de ce billet pourrait vous faire changer de « philosophie »… Grâce à des données recueillies auprès de plus de 70 000 personnes, une équipe de chercheurs, majoritairement de l’Ecole de médecine de l’Université de Boston (Etats-Unis), ont mis en lumière le rôle que pourrait jouer l’optimisme dans l’espérance de vie.

Si vous faites partie de celles et ceux qui ont plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, plutôt qu’à moitié plein, la lecture de ce billet pourrait vous faire changer de « philosophie »… Grâce à des données recueillies auprès de plus de 70 000 personnes, une équipe de chercheurs, majoritairement de l’Ecole de médecine de l’Université de Boston (Etats-Unis), ont mis en lumière le rôle que pourrait jouer l’optimisme dans l’espérance de vie.Les travaux sur la longévité exceptionnelle ont jusqu’à présent souvent porté sur les facteurs biomédicaux, alors que l’influence positive des facteurs psychosociaux sur un vieillissement en bonne santé est beaucoup plus floue. C’est en ce sens que Lewina O Lee et ses collègues ont souhaité étudier les possibles effets de l’optimisme sur la longévité. Ils ont posé l’hypothèse suivante : une personne (très) optimiste aurait une durée de vie plus longue. Pour la tester, ils se sont basés sur des données provenant de deux cohortes. La première concerne 69744 femmes de l’Etude sur la santé des infirmières et la seconde 1429 hommes de l’Etude sur le vieillissement normatif des anciens combattants. Les participants ont répondu à différentes questions sur leur santé en général, leurs habitudes alimentaires, leur consommation d’alcool, le tabagisme, mais aussi sur leur degré d’optimisme (en mode « auto-évaluation »). Il faut savoir que ce sont des enquêtes longitudinales de grande ampleur, puisqu’elles ont duré 10 ans (2004 à 2014) pour les femmes et 30 ans pour les hommes.

A partir de ces données et à l’aide de corrélations statistiques, les scientifiques ont ensuite comparé les niveaux d’optimisme des différents participants. Qu’ont-ils constaté ? Les personnes présentant les niveaux d’optimisme les plus élevés, par opposition aux plus faibles, avaient en moyenne, une espérance de vie de 11 à 15% plus longue et avaient 50 à 70% plus de chances de parvenir à ce que les auteurs estiment être une « longévité exceptionnelle », c’est-à-dire vivre au-delà de 85 ans. Avec les multiples croisements de facteurs possibles, précisons que ces résultats ont été confirmés après la prise en compte du statut socioéconomique, des problèmes de santé, de la dépression, du réseau social et des comportement liés à la santé (régime alimentaire, consommation d’alcool, tabagisme).

Selon Lewina Lee : « cette étude présente un grand intérêt pour la santé publique car elle suggère que l’optimisme est l’un des atouts psychosociaux les plus susceptibles de prolonger la durée de vie. […] Il est également intéressant de noter que l’optimisme peut être modifiable à l’aide de techniques ou de thérapies relativement simples. »

Les auteurs reconnaissent ne pas savoir comment l’optimisme pourrait « concrètement » prolonger la durée de vie. Ils citent d’autres recherches qui suggèrent que les personnes optimistes seraient plus à même de réguler leurs émotions et le stress. Les scientifiques considèrent également que les optimistes seraient plus susceptibles d’adopter des habitudes plus saines (pratique régulière d’un exercice physique, moins de tabagisme) qui pourraient prolonger leur durée de vie. Par ailleurs, une récente étude de R. Hernandez et ses collègues (2019), menée auprès de 3500 personnes (32 à 51 ans), vient aussi de montrer que les optimistes auraient un sommeil de meilleure qualité.

Au final, si les effets positifs de l’optimisme nécessitent encore des recherches, ce facteur psychosocial devient, selon les auteurs, de plus en plus évident.

Blogs : quelles applications pédagogiques ?

- Le 2026-01-05

- Commentaires (0)

- Dans Questions pédagogiques

Les enseignants de langue sont de plus en plus nombreux à utiliser les blogs dans le cadre de leur enseignement et à reconnaître les intérêts pédagogiques que leurs usages, très variés, induisent.

Pour l'enseignant

Pour l'enseignant- Pour la classe

- Pour l'apprenant

- Blogs et évaluation

- Les limites des blogs

- Témoignages d'enseignants

- Webographie

Pour l'enseignant

Une première utilisation possible du blog est celle du blog enseignant, principalement géré par le professeur, qui peut être utilisé dans un cadre personnel ou en classe.

Blog personnel

Proposer des ressources pédagogiques

Le site personnel, rassemblant des textes, des liens et éventuellement des images, de la vidéo ou du son, est un des usages les plus répandus des blogs. L'objectif de ce type de blog est d'élaborer et de transmettre de l'information. De nombreux enseignants se sont déjà emparés de cette technologie pour créer un site pédagogique : ils y proposent des ressources en ligne, partagent des idées d'activités à réaliser en classe, décrivent comment ils utilisent telle ou telle technologie dans leur cours, etc. Le blog présente l'avantage de pouvoir être créé beaucoup plus facilement qu'un site web, dont la réalisation nécessite, contrairement au blog, de posséder des compétences en informatique.

José María Campo propose ainsi dans son blog Fle d'artifice des ressources, des expériences pédagogiques et des outils pour les enseignants espagnols qui souhaitent intégrer les TICE en classe de français langue étrangère. Lancé en juillet 2007 par un jeune professeur de FLE, Acide FLE propose également de nombreuses ressources : l'auteur revient notamment sur des questions fréquentes concernant l'exercice du métier de professeur de FLE : le master FLE est-il nécessaire pour être professeur de FLE ? Peut-on enseigner le FLE en France ? Comment devenir prof de FLE ? Le jeune bloggeur partage par ailleurs son expérience personnelle en proposant des idées d'activités (chanson, géographie, jeux ) et des conseils pratiques sur la gestion de la classe : comment disposer sa classe ? Comment assurer son autorité en classe ? L'auteur du blog évoque enfin des questions didactiques, comme l'utilisation du manuel pour l'enseignement du FLE ou encore les moyens de faire en sorte que les étudiants retiennent mieux ce que l'enseignant écrit au tableau.

Réfléchir sur sa pratique professionnelle

Le blog offre un environnement particulièrement approprié pour réfléchir et pour partager ses réflexions. Il peut ainsi servir de support pour revenir sur ses expériences professionnelles, commenter un article de didactique, décrire ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans sa classe, etc. L’intérêt du blog dans ce contexte est qu’il permet à son auteur de bénéficier de l’éclairage de collègues qui s’intéressent à des sujets semblables et qui pourront alimenter ses réflexions par des commentaires ou des écrits complémentaires. Le blog constitue également un moyen efficace pour créer un réseau de connaissances.

Le blog de Mario Asselin, directeur de l'Institut St Joseph à Québec, constitue une illustration parfaite de cet usage des blogs. Mario tout de go raconte en effet sous forme de réflexions, d'expériences et de découvertes l'itinéraire d'un enseignant qui veut faire partager les nouveaux horizons pédagogiques ouverts par les nouvelles technologies et notamment par les blogs. Signalons également le blog FLE et alphabétisation pour adultes de langue chinoise, dont l'objectif est de permettre une meilleure information et une plus grande communication entre les acteurs de la formation des publics sinophones : il rassemble des informations sur les écoles associatives chinoises, des profils de formateurs ou aspirants formateurs ainsi que des analyses d'outils susceptibles d'être utilisés avec ce public. Le blog FLE Attaque est destiné quant à lui à la promotion des métiers du FLE/FLS et à la défense des droits des différents acteurs : il regroupe des informations d'ordre général sur le FLE/FLS, une présentation des différents acteurs du domaine (associations, groupes de professionnels) en France ou à l'étranger ainsi que des informations générales sur les syndicats et les conventions collectives. L'association de didactique du français langue étrangère (ASDIFLE) a également lancé en 2008 un blog dont l'objectif est de susciter des débats sur des questions didactiques, en particulier sur les problématiques traitées lors les rencontres annuelles de l'association. Franc-parler, enfin, a mis en ligne fin 2007 un blog de chroniques professionnelles qui donnent la parole à des enseignants de français, mais aussi à des formateurs, des étudiants ou des acteurs du monde de l'éducation, de pays différents, qui rendent compte, sur plusieurs mois, de leur expérience professionnelle. La publication de ces témoignages constitue un moyen de valoriser leur travail, et de susciter, par la juxtaposition des expériences et des points de vue, la réflexion. Les lecteurs sont invités à réagir à leur tour aux articles publiés dans le blog en fonction de leurs propres expériences.

Le blog peut également servir de support pour un travail de recherche ou pour la gestion d'un projet. Grâce au classement chronologique des articles, le blog permet en effet de raconter les différentes étapes d'une recherche (beaucoup d'étudiants en thèse par exemple l'utilisent) ou d'un projet pédagogique. Le blog peut ainsi servir de carnet de bord permettant de suivre le déroulement d'un projet. Rapide et simple à réaliser, le blog est également de plus en plus utilisé comme support d'information et de communication dans l'organisation de rencontres professionnelles : l'ASDIFLE l'utilise par exemple pour l'organisation de ses rencontres annuelles.

Enfin, le blog peut être utilisé comme portfolio dans lequel l’enseignant peut analyser ses expériences professionnelles ou encore garder une trace des formations reçues.

Le blog d'un ancien correspondant de Franc-parler au Gabon : Edgard Bokoko, enseignant de lettres au lycée national Léon-Mba, à Libreville, a choisi cet outil pour sa facilité d'utilisation. On y trouve des articles d'actualité (sur l'éducation et la politique), des textes culturels (articles, poèmes, pièces de théâtre, livre du mois...) et des textes pédagogiques.

Blog du tuteur dans le cadre de la classe

Dans le cadre de la classe, l’enseignant peut développer via le blog un espace de consultation et d’accompagnement pour ses étudiants. Dans ce type de blog, les étudiants peuvent répondre aux billets postés par l’enseignant mais ne sont pas auteurs principaux. Voici quelques utilisations possibles d’un blog administré par l’enseignant :

Fournir des informations pratiques sur le cours

Le blog peut servir de support pour fournir des informations pratiques sur les cours telles que le rappel des devoirs, les sujets à venir, le planning des cours, etc. Ainsi, Dolores Alvarez utilise le blog comme guide de toutes les compétences que ses étudiants de FLE devront acquérir au cours de l’année.

Prolonger le travail réalisé en classe

Le blog peut également constituer un outil complémentaire au travail réalisé en classe sur lequel les apprenants peuvent se rendre depuis leur ordinateur personnel ou depuis les postes informatiques de l’établissement. Le professeur peut ainsi utiliser le blog comme support de cours dans lequel il publie des résumés de son cours ou propose une trace écrite du contenu le plus important à retenir. L’enseignant peut aussi proposer sur un blog des ressources en ligne commentées, des activités pédagogiques ou des conseils de lecture qui complèteront les sujets abordés en classe, ou encore insister sur une compétence particulière (la lecture, l’écriture…).

Pour aider les Russes qui apprennent le français en dehors des pays francophones et donc qui manquent de pratique orale, Nadia Ivanova a ainsi décidé d'écrire chaque jour dans son blog La Brocante un petit article autour d'une expression idiomatique, avec des exemples de son emploi à l'oral et leur traduction en russe. Cette entrée vient s'insérer automatiquement dans le "fil des amis" des abonnés à la communauté qui se constituent ainsi un vocabulaire d'expressions idiomatiques. Rodolphe Meidinger, enseignant de FLE à l'université nationale de Chungbuk en Corée, a pour sa part créé un blog pour que les étudiants qui participent à ses cours puissent s'exprimer en français. Les étudiants présentent dans ce blog intitulé L'atelier de français les traditions (gastronomie, architecture, sports, etc.) et les artistes de leur pays. Dans son blog Apprentissage du français, Jean-Nicolas Lefilleul, propose pour sa part aux étudiants de FLE de nombreuses ressources en ligne pour perfectionner leur apprentissage du français (cours de FLE, exercices en ligne, leçons de grammaire, etc.). Les formateurs sont également de plus en plus nombreux à utiliser les blogs pour accompagner les formations qu'ils proposent, à l'image du blog Réseau pensant, réalisé par un formateur TICE : le blog permet en effet de garder une trace des supports de cours, d'exposer les travaux des stagiaires et de garder contact, une fois la formation terminée.

Proposer des activités pédagogiques

Le blog peut également être utilisé comme espace d'enseignement sur lequel les étudiants réalisent des tâches ou des scénarios pédagogiques proposés et accompagnés par l'enseignant (un parcours sur Internet, l'étude d'un genre journalistique, des activités de vocabulaire, des jeux pour travailler la grammaire, etc.). Cette application pédagogique des blogs a été expérimentée par plusieurs enseignants de français langue étrangère : le blog Carnet FLE 2006 propose par exemple à des étudiants en FLE de l'université de Léon (en Espagne) différentes tâches et activités pédagogiques réalisées dans la salle d'ordinateurs à partir de ressources numériques (questions de compréhension d'une vidéo ou d'une chanson, rallyes, etc.), tout comme le Blog français du tourisme, projet interactif qui vise à optimiser le rendement des ressources d'apprentissage sur Internet. Le blog de Sadurni Girona, enseignant de FLE en Espagne, propose également des activités pédagogiques que les étudiants peuvent réaliser directement en ligne.

L'enseignant peut aussi proposer sur un blog des activités destinées à être réalisées en autonomie par les apprenants. Le blog GabFLE s'adresse ainsi aux apprenants de FLE voulant progresser en étudiant de manière autonome. Il propose des interviews audio (mais aussi écrites) accompagnées d'exercices sous formes de quiz, ainsi que des remarques sur la langue.

Le blog peut également être un support motivant pour développer plus particulièrement la compétence d'expression écrite. L'enseignant peut ainsi inviter ses apprenants à publier des commentaires ou des billets sur différentes questions : commentaire d'une citation, réaction à la lecture d'un texte en ligne proposé par le professeur, dictionnaire de classe (le professeur propose chaque semaine une expression idiomatique, les étudiants doivent écrire/inventer la définition, trouver des exemples contextualisés ou encore proposer un équivalent en langue maternelle). Dans L'atelier FLE, une enseignante propose ainsi un atelier d'écriture dont le principe est le suivant : commenter une photographie à la manière d'un écrivain ou d'un artiste célèbre (Rimbaud, Rabelais ou Chris Marker). Utilisé par plusieurs enseignants de FLE pour travailler l'expression écrite de leurs apprenants (niveau avancé), le blog d'écriture collective Les Impromptus Littéraires consiste quant à lui à proposer des "variations autour d'un même thème" ("l'art de perdre son temps", "un petit déjeuner en déconfiture", "comment dire je t'aime sans se compromettre", etc.). Le thème est mis en ligne dans la nuit du dimanche au lundi, les textes doivent être soumis une semaine après. Chaque texte publié peut ensuite être commenté par les visiteurs ou contributeurs.

Pour la classe

Le blog classe est le résultat d’un travail collaboratif de la classe. Plusieurs utilisations sont possibles :

Raconter la vie de la classe

Le blog peut servir de cahier de classe dans lequel peuvent être affichés les activités réalisées en classe (production d’activités communes, exemples de travaux d’élèves) éventuellement accompagnées de photos commentées, l’histoire de la classe, le calendrier, les sujets des devoirs à rendre, etc.

C'est dans cette perspective qu'a été créé le blog de la classe V7SO du collège d'Apples en Suisse : on y trouve les productions des élèves, des comptes rendus des expériences de la classe, une présentation des élèves... De même, sur le blog de la Classe Carrière de l'Institut St Joseph à Québec, lancé par Mario Asselin, sont affichés les messages d'intérêts publics, les travaux des élèves, etc. François Arnal incite également ses élèves du lycée François Mauriac-Forez, dans la Loire, à publier dans un blog leurs travaux et leurs réflexions (concours photos, voyage scolaire, manifestations étudiantes, etc.).

Le blog peut être utilisé de façon plus précise pour mettre en valeur un projet de classe. C'est cet objectif qui a prévalu à la création du blog de la classe d'accueil du collège Pierre-Sémard de Bobigny Projet d'écriture créative sur Internet. Durant l'année scolaire 2004-2005, les élèves sont partis à la découverte les uns des autres en déclinant le thème de la gourmandise dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Le blog se présente comme une archéologie de l'écriture de la classe dans ces divers temps forts. Les expériences de la classe sont ainsi visibles par tous (y compris par les familles restées au pays) et offrent la possibilité d'un prolongement multilingue (traduction, commentaires dans d'autres langues).

Réaliser un projet pédagogique

Par leurs fonctionnalités, les blogs favorisent le partage des connaissances et la construction coopérative de projets pédagogiques entre étudiants ou entre les membres d'une communauté éducative. En effet, chaque participant peut créer des messages et répondre aux autres, contribuer à l'enrichissement et à la mise à jour des informations dans un même contexte de travail. Le blog permet également à chacun de disposer à tout moment d'une vue globale de l'ensemble des informations.

Le blog peut constituer un outil intéressant pour des projets tels que la création d'une newsletter de la classe regroupant les articles écrits par les étudiants et leurs photos, une radio (en utilisant la technologie du Podcast), un journal de classe, un roman photo, le journal d'un voyage scolaire (exemples : Voyage en Savoie, Voyage en Sicile des élèves de quatrième du collège Jean Bullant d'Ecouen).

Le blog se prête particulièrement bien à des projets d'écriture. Gabriela Vernetto a par exemple utilisé cette technologie pour créer Jeux de langue, langues en jeu dont l'objectif est de favoriser le dialogue interculturel en sensibilisant les jeunes à la pluralité et à la diversité des langues, des cultures et des traditions d'autres pays. Ce blog, lancé à l'occasion des Netdays 2004 et ouvert à toutes les écoles, tous les collèges et lycées et toutes les universités du monde, s'articule en trois sections : le "Petit dico des expressions imagées" qui recueille les locutions figurées et leur équivalent dans d'autres langues, "Fais-moi signe !", destinée à apprendre les gestes de la communication quotidienne pour éviter les malentendus et les incompréhensions et "Langues en folie" qui recueille des jeux de langue. Pour en savoir plus sur ce projet, consultez l'article qu'elle a rédigé pour Franc-parler.

Citons également le blog développé par Thierry Baruch pour développer l’expression écrite et artistique des élèves de sa classe de CM1.

"Globalement, au départ, il s’agit de favoriser l’expression "libre", sans consigne prédéfinie. Après un premier texte d'un élève, les autres rédigent des commentaires que je note sur un cahier. Puis ces commentaires donnent lieu à des discussions pour savoir si les règles d’écriture ont été respectées ou pas par l’auteur. Enfin, dernière étape, l’auteur corrige son texte sur son cahier d’écrivant et la nouvelle version est ensuite dactylographiée par l’élève qui la met en ligne lui-même. J’ai également mis en place un référentiel sur le modèle des ceintures de judo avec des compétences à acquérir, par exemple : écrire un texte d’un certain nombre de lignes, utiliser les pronoms pour éviter les répétitions, savoir délimiter une phrase avec une majuscule et un point, etc."

Communiquer

Les fonctionnalités offertes par les blogs (notamment la fonction "commentaire") favorisent l’interaction et la communication.

Communication professeurs/élèves

Le blog peut servir d’espace de communication entre professeur et élèves, par exemple pour mettre en évidence des problèmes spécifiques apparus en classe et en discuter avec les élèves, réfléchir sur le déroulement des cours ou encore poursuivre les discussions entamées en classe. L’enseignant peut également proposer des permanences virtuelles pendant lesquelles les élèves peuvent lui poser des questions. Le blog Formation TICE a ainsi été conçu comme un lieu de rencontre et de partage entre le formateur et les stagiaires du module TICE d’un cours de formation pour les enseignants du Val d'Aoste. Le blog peut également être un lieu d’échange entre l’enseignant et chaque élève en particulier. Mario Asselin, directeur de l’Institut St Joseph à Québec a ainsi créé pour chaque élève un blog qui permet à l’élève de communiquer avec son enseignant, formuler des commentaires, solliciter une aide particulière, échanger des fichiers, etc. Il trouve au même endroit toutes les communications que l'enseignant pourrait souhaiter lui adresser individuellement. Cet espace est personnel et privé, et est réservé à l'accompagnement pédagogique propre à la relation maître-élève. Il est protégé par un mot de passe que seul l'élève, son enseignant et ses parents peuvent connaître.

Communication élèves/élèves

Le blog peut également être utilisé comme un espace de rencontre où les apprenants de la classe peuvent interagir les uns avec les autres. On peut par exemple imaginer la création de discussions filées, avec des responsabilités (poster sur la liste de discussion, publier des ressources, etc.). L’intérêt est qu’il permet de développer l’esprit de groupe et de libérer la parole des élèves les plus timides.

Communication élèves/extérieur

Le blog offre de nouvelles possibilités pour la correspondance de classe dans la mesure où il peut constituer un espace virtuel d'échange entre classes. Le projet d'échange entre étudiants français en Europe Europaul illustre ce nouveau type d'échanges rendus possibles par le blog. Au cours de ce projet, les étudiants de l'université Léon, en première année de philologie, se sont présentés dans de courts textes où ils se racontaient en accompagnant leur texte d'images de leur ville, de leur région, etc. Sur le blog Eurosphère, les élèves du lycée Camille Schneider de Molsheim (en Alsace) s'expriment et réagissent sur les sujets de leurs choix. Rejoint par des classes de Roumanie, Slovénie et d'Espagne, le blog est devenu l'occasion d'échanger sur la France, les Français et les stéréotypes... Citons également ce projet de correspondance de classe (en anglais) entre une classe de collège française et des élèves japonais au cours duquel les élèves français ont présenté la France, leur région, discuté des modes de vie des Français, de leurs goûts et de leurs passions.

Le blog peut également être utilisé pour la création d’un colloque virtuel avec invités, débats, actes et archives ou encore service d’outil d’interaction avec un invité mystère (professeur, restaurateur, écrivain, artiste…) dont les apprenants doivent deviner l’identité en posant des questions.

Pour l'apprenant

L’enseignant peut encourager chaque apprenant à créer son blog de façon libre ou encadrée. Plusieurs utilisations sont encore une fois envisageables :

Évaluer son travail tout au long de l'année

Les apprenants peuvent utiliser le blog comme portfolio personnel dans lequel ils pourront publier leurs travaux, enregistrer leur expérience en classe ou leurs réactions face à leur processus d’apprentissage. Le blog constitue dans ce cas un outil d’analyse réflexive et d’auto-évaluation. Comme le souligne André Roux, en effet,

"les élèves qui tiennent un blog ont, grâce à la fonction d’archivage de leurs articles, la possibilité de voir l’évolution de leurs textes (clarté des idées, importance accordée à la structure, au style et à la syntaxe, rigueur orthographique). Un élève peut donc, accompagné de son enseignant et de ses pairs, faire un retour "en arrière" et comparer ses productions pour devenir un scripteur plus efficace".

Cette fonction de portfolio a été éprouvée par les apprenants de français d’une classe de lycée au Brésil (exemples 1 et 2) et par la classe Carrière de l’Institut St Joseph à Québec : chaque élève de la classe dispose d’un portfolio numérique comprenant ses productions (textes, images et fichiers de diverses natures), des textes et des analyses réflexives. Dans la section "commentaires", se retrouve une possibilité de dire "ce que je pense de ce que j’ai publié". Dans les rubriques, il y a une façon d’archiver par catégorie toute trace d’un produit fini ou d’une pièce "en voie de constituer un travail".

Faire ses devoirs

L’enseignant pourra également inviter les apprenants à se servir de leur blog comme cahier virtuel dans lequel ils peuvent intégrer par exemple des comptes rendus de lecture, donner leur avis sur des thèmes traités en classe en utilisant le vocabulaire et des expressions apprises en cours ou encore documenter une recherche sur Internet (les élèves peuvent y ajouter des liens et des photos, classifier, organiser leur matériel).

Créer un blog en français sur un sujet de son choix

L’enseignant peut également encourager l’apprenant à créer son blog personnel dans lequel il pourra s’exprimer dans la langue cible sur des thèmes qui l’intéressent. L’élève pourra par exemple rédiger un compte rendu hebdomadaire sur les activités réalisées dans le cadre de la classe, publier des commentaires sur le contact personnel qu’il a eu avec la langue cible hors du contexte classe (les chansons, la télévision, le cinéma, les voyages), décrire des moments de sa vie de tous les jours, parler de sa région, de son pays, de ses loisirs, commenter l’actualité, des articles/livres, un voyage, recommander des films, des chansons ou des jeux ou encore inviter d’autres personnes à réagir sur des thèmes qui l’intéressent. Régulièrement depuis décembre 2006, une jeune apprenante de FLE à Calcutta, en Inde, rédige ainsi des articles en lien avec la langue française – réflexions sur l'étymologie d'un mot, une citation, l'origine d'une expression, biographies d'auteurs français, ou encore explication d'un point de grammaire – : "Ce blog est un moyen pour moi de pratiquer le français mais aussi les autres langues que j'apprends" explique-t-elle en effet.

Blogs et évaluation

Le blog offre plusieurs possibilités d’évaluation :

- l’auto-évaluation (portfolio)

- la correction par ses pairs

- la correction par l’enseignant (en amont de la publication ou rétrospectivement via la fonction commentaire)

- la correction par d’autres blogueurs

Les limites des blogs

En se lançant dans l’aventure des blogs, l’enseignant devra tenir compte d’un certain nombre de difficultés ou de contraintes :

La connexion : l’utilisation des blogs nécessite une connexion à Internet.

Le logiciel : le choix de l’outil en fonction de besoins pédagogiques définis préalablement est très important. Les outils de publication de blogs sont en effet souvent moins souples que les outils de création de pages web traditionnelles. Voir à ce sujet notre comparatif des outils de blogs.

La motivation des élèves : beaucoup d’enseignants qui commencent à utiliser en classe les blogs pensent que le facteur de nouveauté suffit à susciter chez les apprenants l’envie de les utiliser. Or les blogs fonctionnent lorsque les apprenants prennent l’habitude de s’en servir. Si les élèves ne sont pas encouragés à mettre à jour régulièrement leur blog, ils risquent de s’en désintéresser. Pour maintenir l’intérêt des apprenants, l'enseignant pourra se tenir à quelques règles, par exemple répondre rapidement aux messages postés par un bref commentaire, poser des questions sur ce que l’apprenant écrit pour créer le désir d’écrire, encourager les apprenants à lire et à répondre à leurs camarades, exiger que les élèves participent à l’alimentation du blog et faire de cette activité un devoir de classe, encourager les apprenants à poster sur le blog leurs devoirs au lieu de les remettre uniquement à l’enseignant, etc.

Les droits : l’enseignant doit veiller à sensibiliser ses apprenants aux problématiques du droit d’auteur et du droit à l’image mais aussi au contenu des textes qu’il met en ligne sur son blog. Il arrive en effet parfois que des étudiants tiennent sur leur blog des propos diffamatoires (à l’encontre de leurs professeurs par exemple !), comme on l’a vu récemment en France. Pour en savoir plus sur les droits de l’Internet, consultez le site Educnet.

La qualité des textes : la mise en ligne des textes des apprenants pose la question de la qualité des publications souvent accessibles à n’importe quel internaute. Pour assurer la qualité des publications de ses élèves sur leurs blogs, l’Institut St Joseph s’est doté d’un credo qui incite les jeunes à s’entraider et à interagir sur les carnets. Ainsi, chacun effectue une veille de qualité.

Témoignages d'enseignants

| Mario Tomé | il est professeur de FLE à l'Université de León (Espagne) et administrateur de Flenet. Formateur spécialisé en TICE, il est l’auteur du dossier Blogs et enseignement. CREUZE Alix. Entretien avec Mario Tomé. Institut français de Madrid, 2004. |

| Barbara Dieu | brésilienne, elle enseigne l'anglais au lycée Pasteur de Sao Paulo (Brésil). Elle utilise avec ses élèves le blog. JARRAUD François. Enseigner et communiquer avec le Blogue – Entretien avec Barbara Dieu. Café pédagogique n° 54, 30 septembre 2004. |

| Mario Asselin | il est l'initiateur d'une des expériences d'intégration des blogs à l'enseignement les plus connus en France et ailleurs, celle de l'Institut St-Joseph de Québec. ASSELIN Mario. La pratique des blogues en classe : une expérience positive qui sert bien les apprentissages. Café pédagogique n° 63, 09 juin 2005. LE MEUR Loïc. Un petit déjeuner avec Mario Asselin podcasté. Loïc Le Meur Blog, 17 mai 2005. |

| Thierry Baruch | jeune enseignant à l’école Turgot à Paris, Thierry Baruch a utilisé un blog pour développer l’expression écrite et artistique de ses élèves de CM1. D’ORVES Philippe. Questions à... Thierry Baruch : Un blog en classe pour apprendre à écrire ? VousNousIls.fr, 16 septembre 2005. |

| Gabriella Vernetto | formatrice en TICE et en didactique des langues, elle est à l’initiative du projet Jeux de langue, langues en jeu. VERNETTO Gabrielle. Écrire à plusieurs grâce aux blogs. Franc-parler.org, octobre 2005. |

| François Arnal | agrégé de géographie, il enseigne dans un lycée périurbain de Saint-Etienne. Il est à l'initiative de plusieurs blogs pédagogiques (blog éducatif, blog prof et blog élèves). Café pédagogique n° 68, 14 décembre 2005. |

Webographie : blogs et enseignement

Dossiers

CREUZE Alix. Le blog, un nouvel outil pour apprendre et enseigner ? Institut français de Madrid, 2004.

DEMANGE-DUCROT Christelle. Les blogs à l'école : Intérêts et enjeux pour le professeur-documentaliste. Mémoire professionnel en CAPES de documentation, 2006.

DIEU Barbara. Je blogue et vous, vous bloguez ? Les blogues dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Intervention présentée à l'occasion du colloque Cyberlangues le 25 août 2004.

Educnet. Les blogs sous le feu de l'actualité (mise à jour régulière).

On y va ! (Université autonome de Madrid) Blogs.

ROUX André. Les blogues. Service national du RÉCIT – Domaine des langues, janvier 2005. (document PDF)

SAVOIRSCDI. Blogs : quelles utilisations en établissement ?, 2006.

SCEREN – Pôle de compétences des logiciels libres. Le blog à l'école, février 2006.

TOME Mario. Dossier Blogs et enseignement (mise à jour régulière).

VANTAL Brigitte. Blogues et éducation : tour d'horizon. Clic, Bulletin collégial des technologies de l'information et des communications n° 61, avril 2006.

VERA Carmen. Les blogs. Ressources didactiques sur Internet, septembre 2005.

Articles

BARTLETT-BRAGG Anne. Blogging to Learn. University of Technology, Sydney, Australia, 2003. (document PDF)

BROUDOUX Évelyne. Je blogue, tu blogues, nous bloguons. Du carnet individuel à l’écriture collective. Les Dossiers de l’ingénierie éducative, n° 45, décembre 2003. (document PDF)

CAMPBELL Aaron Patric. Weblogs for Use with ESL Classes. The Internet TESL Journal, vol. IX, n° 2, février 2003.

GAUVIN Roberto. 30 raisons d’intégrer les cybercarnets en salle de classe. Zéro seconde.

GRAHAM Stanley. Blogging for ELT. British Council, Barcelone, 7 mars 2005.

GUITE François. Rôles d'un enseignant blogueur. 28 mai 2005.

IVANOVA Nadia. Communauté d’apprentissage du FLE en ligne. Les Dossiers de l’ingénierie éducative, n° 45, décembre 2003. (document PDF)

MILLER Audrey. Des carnets pour l’éducation. Ingobourg.com, 5 avril 2004.

SCOTT Leslie. Some Uses of Blogs in Education. 2003.

Revue spécialisée dans les blogs

Les hommes sont moins intelligents que les femmes : c’est la science qui le dit

- Le 2026-01-05

- Commentaires (0)

- Dans Divers

Chaque année, le vénérable British Medical Journal (BMJ) publie, à l’occasion des fêtes, une sélection d’articles quelque peu facétieux. Sur la forme, ces publications arborent tout le sérieux et tous les attributs habituellement exigés par la revue de référence. Mais sur le fond, elles s’autorisent un petit pas de côté. Ces dernières années, le BMJ a ainsi proposé à ses lecteurs de s’intéresser à la transmission « génétique et épigénétique » des capacités de magicien, de comparer l’effet sur l’estomac du vin, du thé noir et du schnaps associés à la fondue savoyarde, ou encore de comprendre pourquoi on ne trouve que des magazines obsolètes dans les salles d’attente de médecins…

Cette année, le BMJ a décidé de frapper fort. Il consacre son titre principal de l’édition de Noël à une étude britannique qui se propose de démontrer la « différence des sexes dans les conduites stupides ». Pour ce faire, il a choisi comme échantillon l’ensemble des lauréats des Darwin Awards. Depuis vingt ans, ces prix décernés en Californie récompensent ceux qui « ont choisi d’améliorer le patrimoine génétique de l’espèce… en s’en extrayant définitivement ». Dit autrement, ils honorent les morts les plus bêtes.

Les Darwin sont exigeants. Les faits doivent pouvoir être vérifiés. Quant aux candidats, ils doivent être vraiment morts, ou en tout cas définitivement stérilisés ; avoir été responsables de leurs actes au moment des faits ; avoir eux-mêmes causé leurs propres déboires ; et avoir fait preuve d’un manque exceptionnel de sens commun… « Par exemple, le prix écarte les individus qui se tirent une balle dans la tête en voulant démontrer que leur arme n’est pas chargée, indique le BMJ. Trop fréquent, à classer dans la catégorie accident. En revanche, ceux qui se tirent une balle dans la tête en voulant démontrer que leur arme est chargée méritent la récompense, comme cet homme qui s’est tué avec son stylo espion en voulant montrer à un ami qu’il était vrai. »

L’imagination humaine mise au service de la bêtise

Le site des Darwin Awards offre ainsi un joli concentré de l’imagination humaine, mise au service de la bêtise. C’est cet habitant de Louisburg (Caroline du Nord), qui saute d’un avion pour filmer des parachutistes… en oubliant de porter lui-même un parachute ; ce Texan qui court après une canette de bière et se fait écraser par un camion ; ce braconnier polonais, qui pêchait à l’électricité et subit le même sort que ses proies après être tombé à l’eau. Mention spéciale pour Garry Hoy, notaire de 39 ans : il voulait démontrer à des étudiants la solidité des vitres d’un immeuble de Toronto, mais une d’elles n’a pas résisté à son coup d’épaule, il a chuté du 24e étage. Et prix du jury à cet apprenti terroriste, dont le site des Darwin ne précise pas la nationalité, tué par la lettre piégée qu’il avait lui-même envoyée mais qui lui avait été retournée, faute de timbre.

Si le prix se dit ouvert à tous « sans distinction de race, culture et niveau socio-économique », force est de constater que les hommes forment la grande majorité des lauréats. D’autant que le BMJ a choisi d’écarter les lauréates primées en compagnie de leurs compagnons – généralement des couples ayant expérimenté des positions trop audacieuses. Au final, sur les 318 lauréats retenus dans l’échantillon, il ne reste que 36 femmes. Messieurs, nous représentons donc, après vérification, 88,7 % des abrutis patentés.

Les quatre chercheurs britanniques signataires de l’article admettent que des biais peuvent s’être glissés dans leurs travaux. Le prix ayant été créé par une femme, le jury peut avoir manifesté des préférences pour la bêtise masculine. De même, l’idiotie des mâles apparaît souvent plus spectaculaire, plus « médiatique ». Toutefois, estiment les chercheurs, l’écart apparaît trop important pour être attribuée à ces seuls éventuels décalages méthodologiques.

Sélection naturelle

Plus sérieuse est l’influence de l’alcool. « La différence peut s’expliquer largement par le comportement des deux sexes face à l’alcool, poursuivent les chercheurs. Sous l’empire de la boisson, les hommes semblent développer un sentiment d’invincibilité particulier. » Ainsi ces trois amis, au Cambodge, qui avaient inventé une variante de la roulette russe : après chaque verre, ils sautaient, à tour de rôle, sur une vieille mine, pas encore désactivée. L’explosion de l’engin les a tués tous les trois.

Pour les signataires de l’étude, démonstration est ainsi faite de ce qu’ils nomment la Male idiot theory (MIT). Ces prises de risque inconsidérées peuvent être vues, selon eux, comme un rite de passage, une quête de reconnaissance des autres mâles ou simplement pour obtenir « le droit de se vanter ». Mais en bons adeptes de Darwin, ils se demandent si le phénomène ne relève pas de la sélection naturelle. Ces comportements stupides seraient finalement profitables… à ceux qui n’en sont pas les victimes.

Des études complémentaires sont encore nécessaires ? C’est certain, affirment les auteurs. Qui se félicitent de voir arriver la période des fêtes. Assurément, un terrain d’observation privilégié.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/12/15/les-hommes-sont-plus-idiots-que-les-femmes-c-est-la-science-qui-le-dit_4541014_1650684.html#O5PIfpUUWxbPO2T7.99

1. Par Mehdi El le 2025-04-10

Bon travail Merci

2. Par wassim le 2024-02-26

tres bien

3. Par fistone le 2023-07-09

Bon courage

4. Par mouna el achgar le 2023-07-09

je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...

5. Par Salwa le 2023-03-18

Merci

6. Par Rbandez le 2022-11-19

Trés Bon resumé

7. Par Rbandez le 2022-11-19

Trés Bon resumé

8. Par El otmani le 2022-11-01

Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...